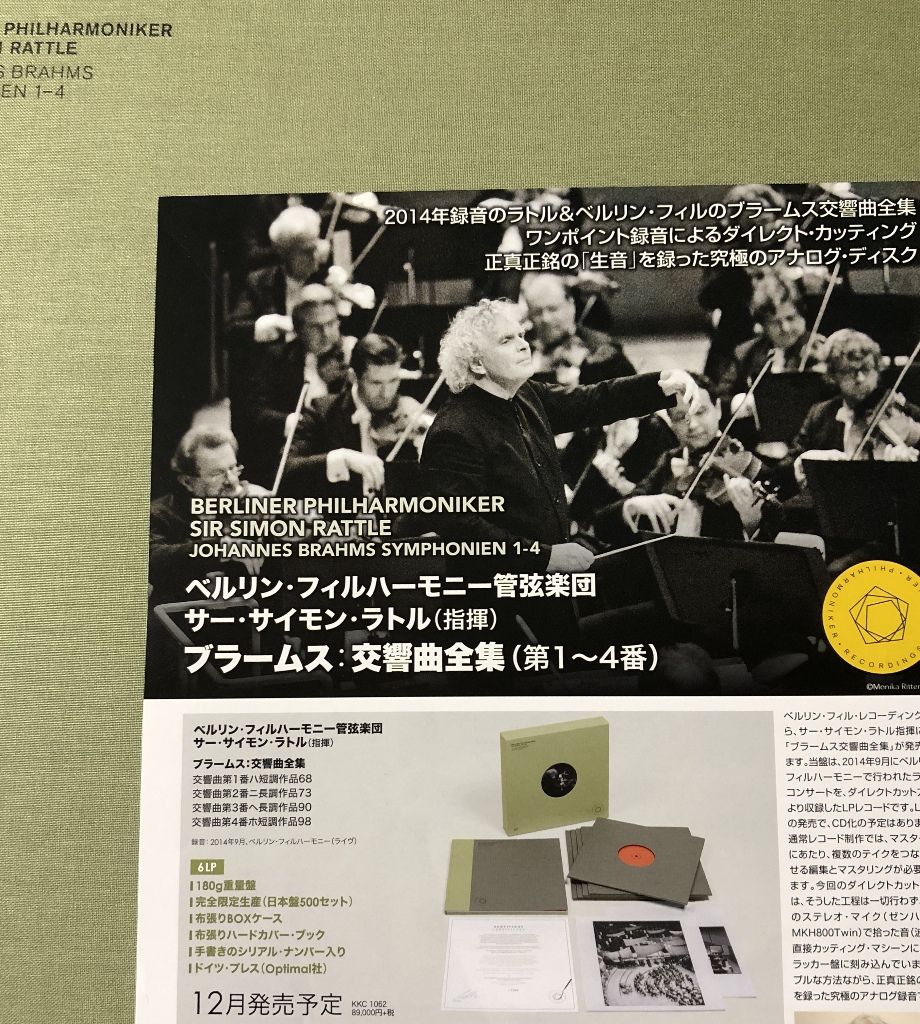

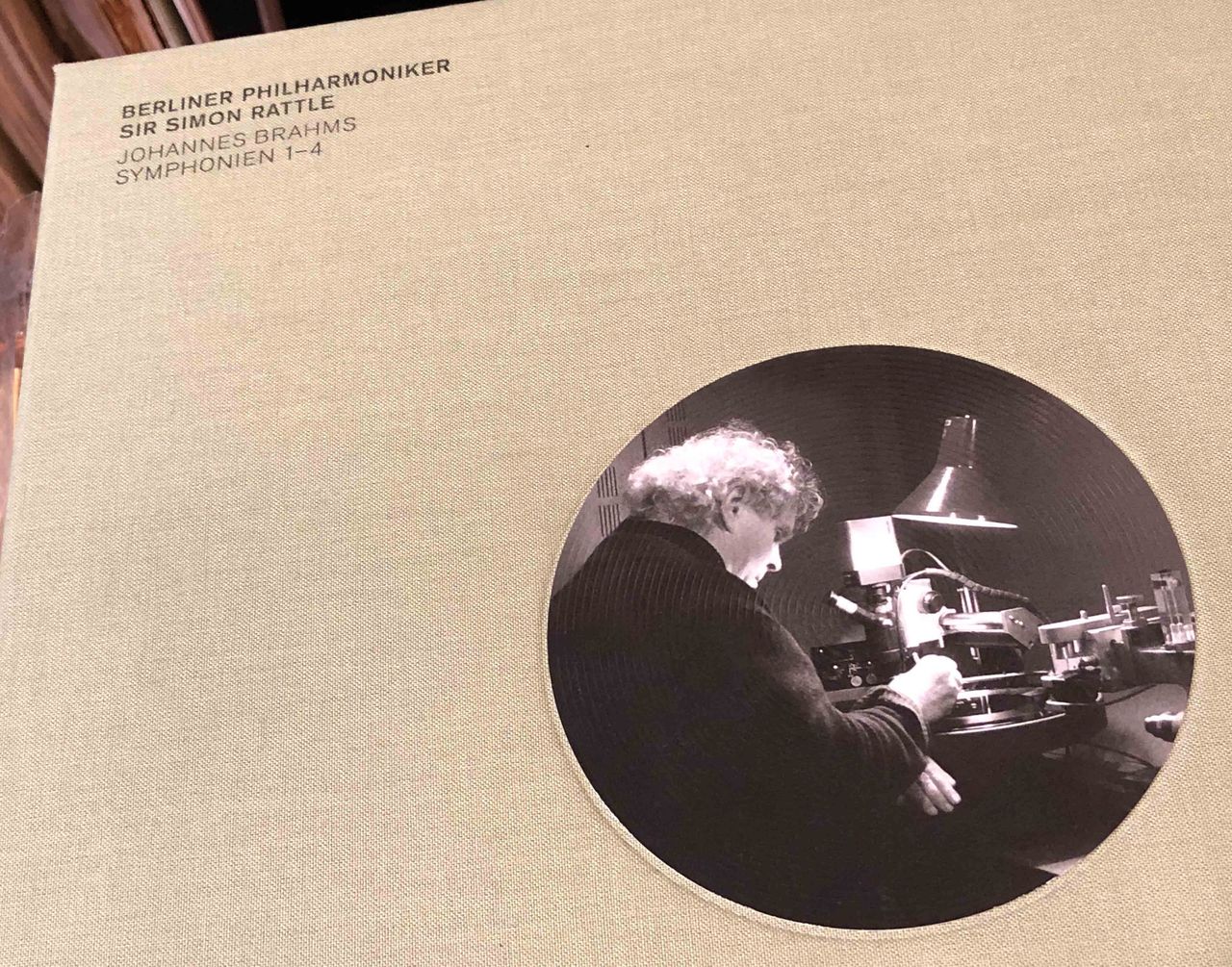

2014年9月のベルリンでの録音だから、もう最新録音、というにはずいぶん時間が経ってしまったのだが、サイモン・ラトルがベルリン・フィルと入れたブラームス交響曲全集。これの謳い文句が

「ベルリン・フィルのメディア史に残る大企画」

というもの。カッティング・マシンをフィルハーモニーの会場に持ち込み、ワンポイント・マイクで(いっさい編集やマスタリングを行わず、たった一組のステレオ・マイクで)拾った音を直接カッティング・マシンにつないでラッカー盤を刻んだ、ものだという。パンフレットにはこうある。

「ワンポイント録音によるダイレクト・カッティング 正真正銘の「生音」を録った究極のアナログ・ディスク」

まあ、考えてみれば、SPレコードはみな一切編集なしのダイレクトカッティングで製作されたので、SPレコードこそ正真正銘の「生音」を録った究極のアナログ・ディスクなわけだが、こちらのLPはその長尺版といえばいいか。SPレコード録音なら最長でも5分だが、こちらは20分近い。修正不可能なオケの一発録り、なのだから見事なものだ、と言えるだろう。

LP6枚セットで8万円を超える完全限定版で国内で発売されたのだが、早いうちに完売していまったのだから凄い。

発売当時、私はLINNのプレーヤー、LP12入門版を購入したばかりのときで、レコードソフトにそんなに出費できる余裕はまったくなかったし、そのままになっていたのだが、今回、知り合いが貸してくれる、というので、喜んで聞き続けているところだ。

では、聴いてみよう。

今回使用のオーディオ装置は

LPプレーヤー: LINN LP12Klimax (カートリッジKandid 、アームECOS、内蔵フォノイコライザーデジタル urika2)

+ LINN Klimax DSM/2 (プリアンプ相当 DAC)

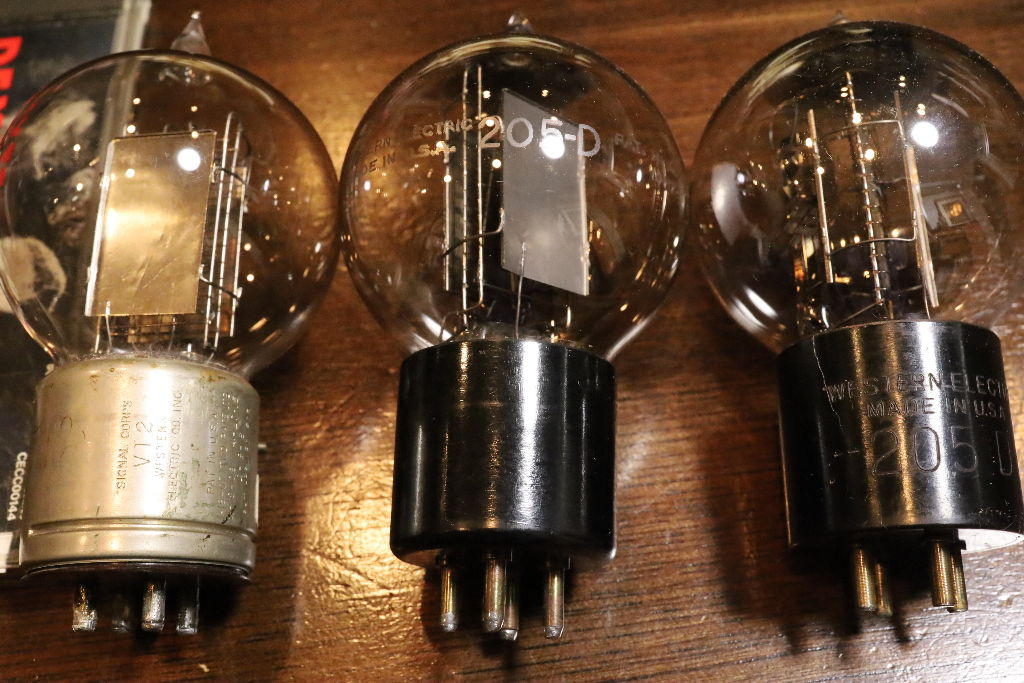

+メインアンプ: 自作真空管アンプ RCA250 (1928年頃の製品) シングルアンプ(トランス結合 前段はWE349A 整流管83(水銀入り))

+スピーカー: タンノイ IIILZ ( red monitor in original cabinet)

である。

ブラームスの交響曲1番の4楽章。

せっかくなら、アルペンホルン(ブラームスがクララ・シューマンにかつて贈った旋律)からベートーヴェンの第九を思わせる、印象的な弦楽の3分ぐらいの箇所(アルプスの山々の風景がみえ、短い荘重なコラールが響き、喜びの弦楽の重奏が始まる)。

■曲の始まりはあまり音がよくなく、終楽章に向けてだんだん音が圧倒的なものとなっていく?

音場が透明でいい響きに満ちているように思われるラトルのブラームスだ。

だた、すべての録音について、なぜか、始まりの1楽章はだいたい音が悪く、楽章が進むにしたがって音がよくなっていく、という印象がある。冒頭はなぜか音場のスケール感がなく、縮こまっている感じなのだが、だんだん音場が広がり充実し圧倒的な音質になっていく、ということだ。

特に、四番の冒頭や一番の冒頭などは、うーん、そんなにいい音だろうか、という感じなのだ。それが4楽章までくるとすっかり満足した音になっている。私の勘違いかもしれない。何度か繰り返し聴いたが、やはり曲のはじまりは音がよくない。オケの演奏家たちがまだノってきていない、ということもあるかもしれないが、例えばカッティング・マシンが、始めのうちは暖まっていなくて音がよくない、ということはないだろうか。

あるいは、私のオーディオ装置の暖まり方にも問題があるかもしれない。まあ、とくかく聴き始めはあまりピンとこないかもしれないが、だんだんよく鳴っていくから最後の楽章まで聞き続けるといい、と思うのである。

(このような感じは、例えば、バイロン・ジャニスpとアンタル・ドラディの名盤ラフマニノフピアノ協奏曲第三番のレコードでも、つねに感じてしまうことである。音は始まりの1楽章より、2楽章、3楽章のほうがずっと充実している感じがする。もちろん、実に個人的感想ではあるののだが)

■同一オーケストラで、同一曲を50年前の録音で聞く

ダイレクトカッティング盤がそれほど圧倒的な音なのか。そう思うと、これまでのLPレコードとどうしても比較してみたくなる。

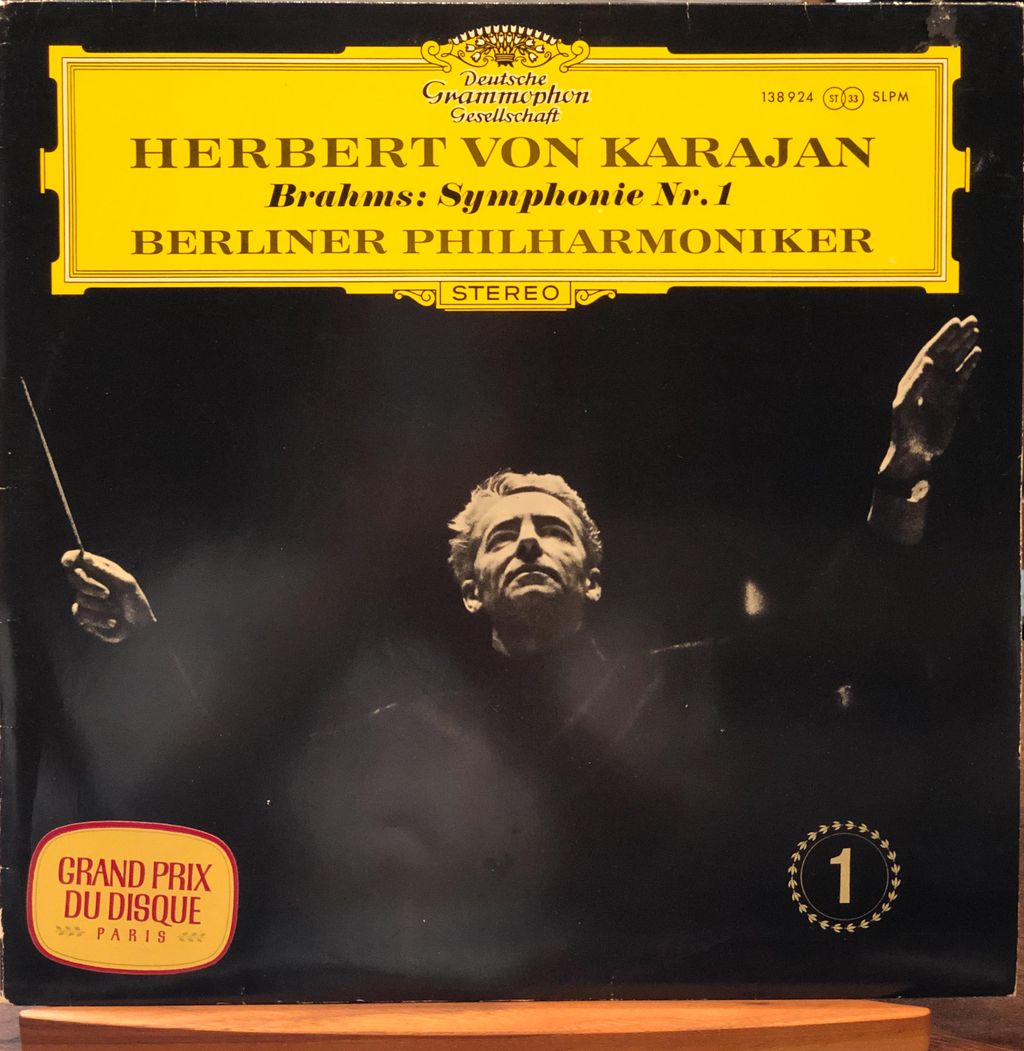

じゃあ、というので、同じベルリンフィルの演奏、カラヤン指揮の同曲。1963年録音のものを聞いてみよう。

実に気持ちのいい演奏だ。録音も最新ラトルと比べても遜色ない(<---きわめてラフで雑な感想だ。まさにこここそが問題の核心であるはずなのに(笑)。詳細な考察はまたのちに)。

カラヤンの一連のLPレコードは相場が下がっているのか、このドイツ盤tulipALLという超初期盤でもたった1000円でネットで入手できた。ラトルのLPは一枚あたり一万数千円である。新品の値段と中古の値段を比べるのは、軸がずれるのでまっとうではないが、今日、最新盤LPレコードとは一体なんなのか、考えてみたくなる。

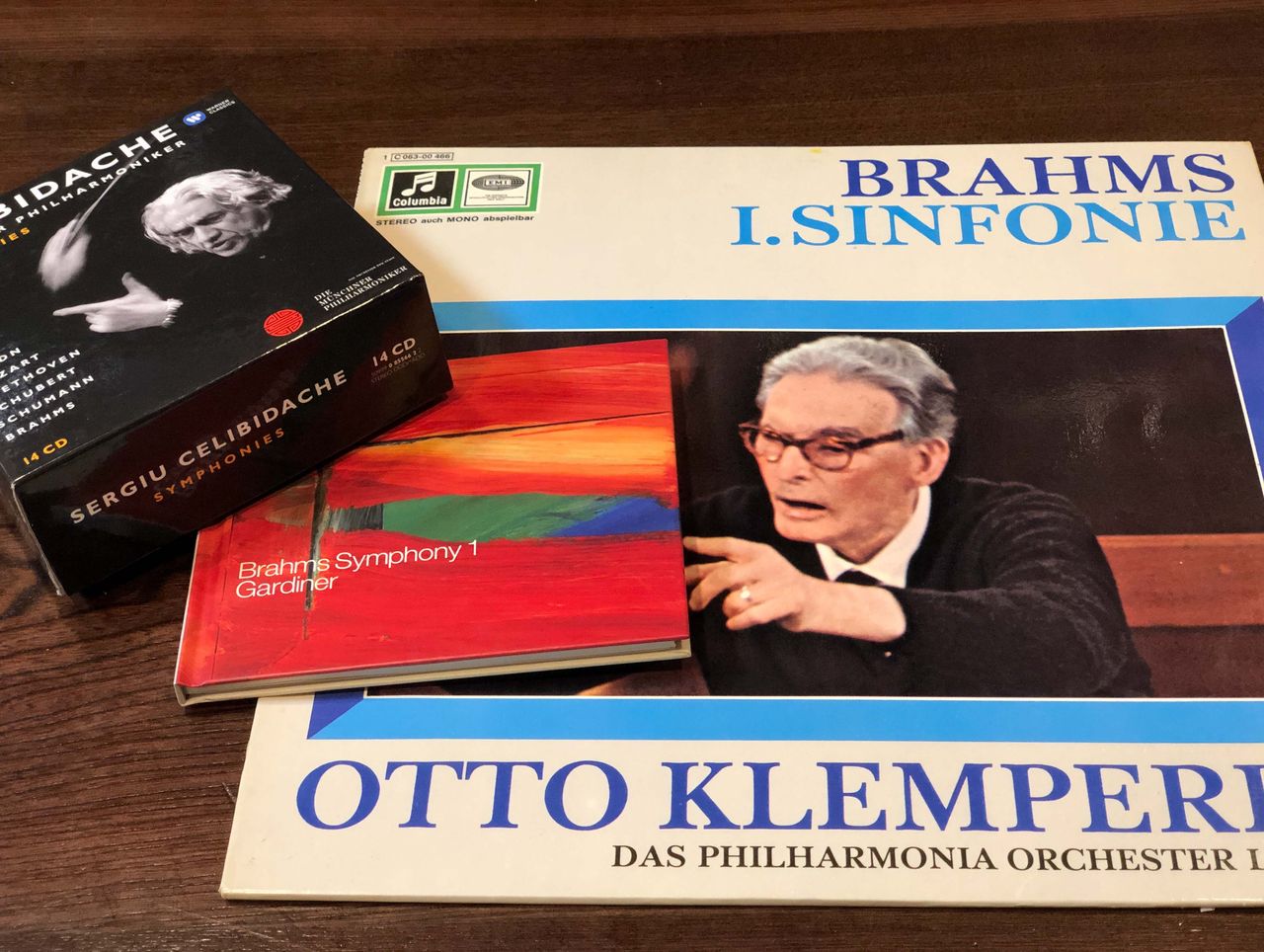

■ブラームスの一番、あらゆる名盤を聞き比べたくなる

すると、さらに、ベルリンフィルのブラームス一番、のみならず、さまざまな一番の名演と比較したくなってくる。クレンペラー、チェリビダッケ、ガーディナー。さらにはミュンシュやベームの一番だってある。

ラトルの最新録音は、それが録音となった瞬間、個別的な時間性や空間性を消失して、歴史的に累積されてきた何百というブラームス交響曲第一番の一つ、という地位に位置することになる。<記録する>というレコード芸術のありようをしみじみ考えてしまうこととなる。

デジタルファイル+LINN Klimax DSM+ WE VT-2アンプ +タンノイIIILZ

デジタルファイル+LINN Klimax DSM+ WE VT-2アンプ +タンノイIIILZ