だが不思議なもので、何年もかけて何度か観ているうちにだんだんよくなってくる。五右衛門も秀吉もほとんど動かず、動きと言えば、山門全体がせり上がる、くらい。だが、大名優が二人登場すると、もうそれだけでうれしくなってしまうようになる。ここのところ10年ぐらいは東京では、吉右衛門と菊五郎のコンビだ。今年11月の歌舞伎座でもこのコンビで掛かった。芝居ってほんとにいいなあ、とつくづく楽しくなる。

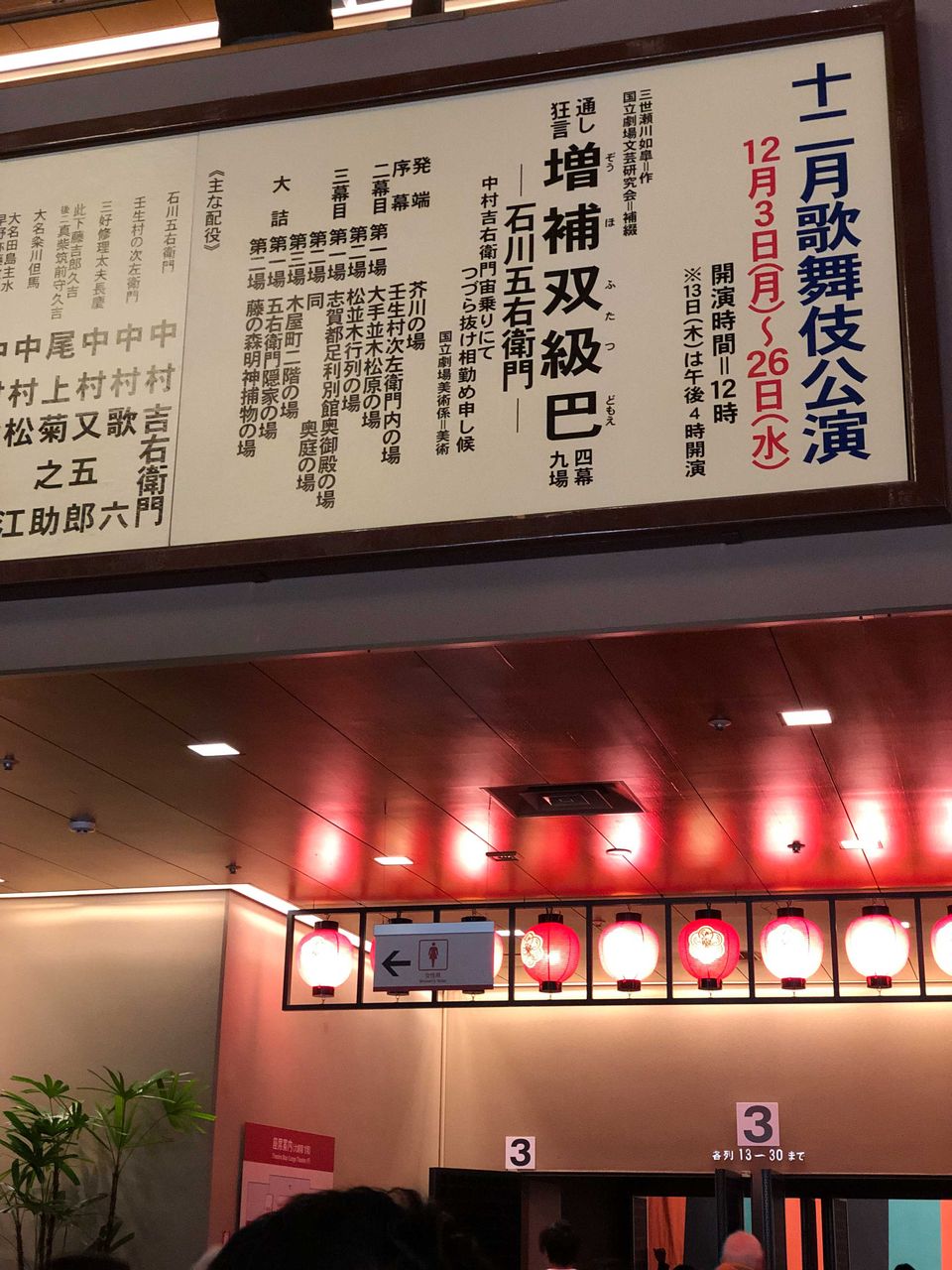

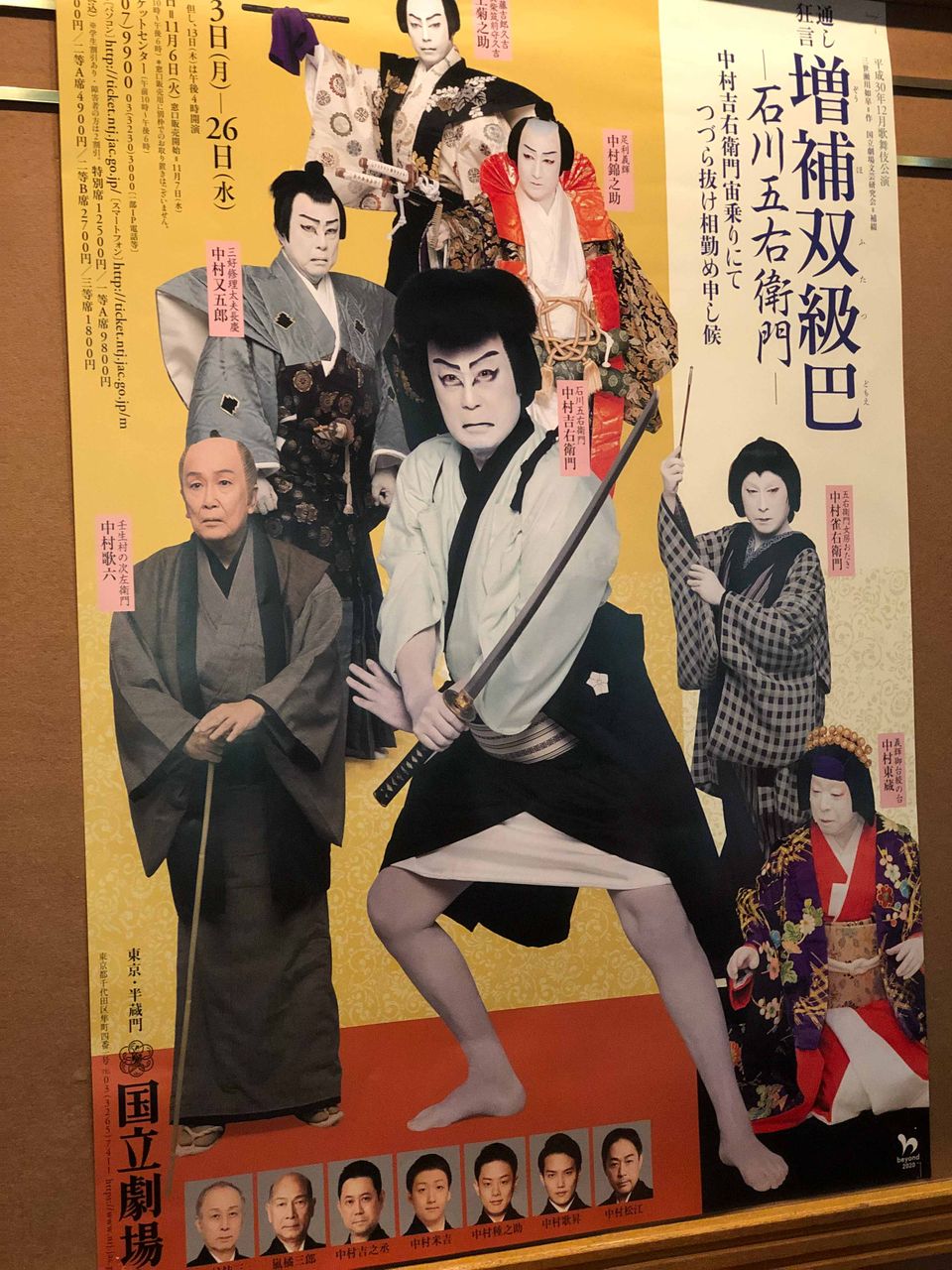

国立劇場のパロディー風というのは三幕三場「木屋町二階の場」。宿屋の二階という設定ですべてが地味に作ってある。五右衛門は吉右衛門で久吉が菊之助。

セリフは「五三桐」とほぼ同じだから、あのオリジナルの絢爛豪華な南大門と五右衛門の衣装が、逆に脳裏に浮かぶ。久吉は、父菊五郎の代わりに菊之助。この木屋町の場もしみじみとすばらしいものだった。

またまたいつものように、レコード棚から以前入手していた五三桐のSPレコードを取り出して、聞いてみる。蓄音機は英国グラモフォン社 HMV#202。針は鉄針でELKARの金色針を使用した。

戦前の歌舞伎の超スーパースターだった五世の歌右衛門と十五世の羽左衛門の組み合わせ。

昭和6年(1931年)発売 楼門五三桐 五世中村歌右衛門(五右衛門) 十五世市村羽左衛門 表面と裏面から、主な箇所を抜粋している。

セリフは次の通り。

(五右衛門)「ハテ絶景かな絶景かな 春の眺めは価千金とは小さな例え。この五右衛門の目からは万両。ことに春の夕暮れの桜は蕭々、ハテ麗らかな眺めだなあ」

(秀吉)「石川や浜の真砂は尽きるとも」(五)「や」

(秀)「世に盗人の種は尽きまじ」 (五)「なんと」

(秀)「巡礼に」 (五)「えーい」

(秀)「御報謝・・」