どうして私は、今日のサントリーホール、ゲルギエフ指揮ミュンヘン・フィルハーモニーのチケットを買っていたのだろう。半年も前だ。

こんな感じ。左側が正面、ということになる。

![\relative c { \clef bass \numericTimeSignature \time 4/4 \key d \minor d4\p(^\markup{\center-align \smaller (Cb.)} e f8 e d4) \breathe | d4( e f8 e d4) \breathe | f( g a2) \breathe | f4( g a2) \breathe | a8.([ bes16 a8 g] f e d4) \breathe | a'8.([ bes16 a8 g] f e d4) \breathe | a'( a, d2) \breathe | a'4( a, d2) }](https://upload.wikimedia.org/score/9/z/9z1ss0e2sgxo3skglpixl4r87df18k5/9z1ss0e2.png)

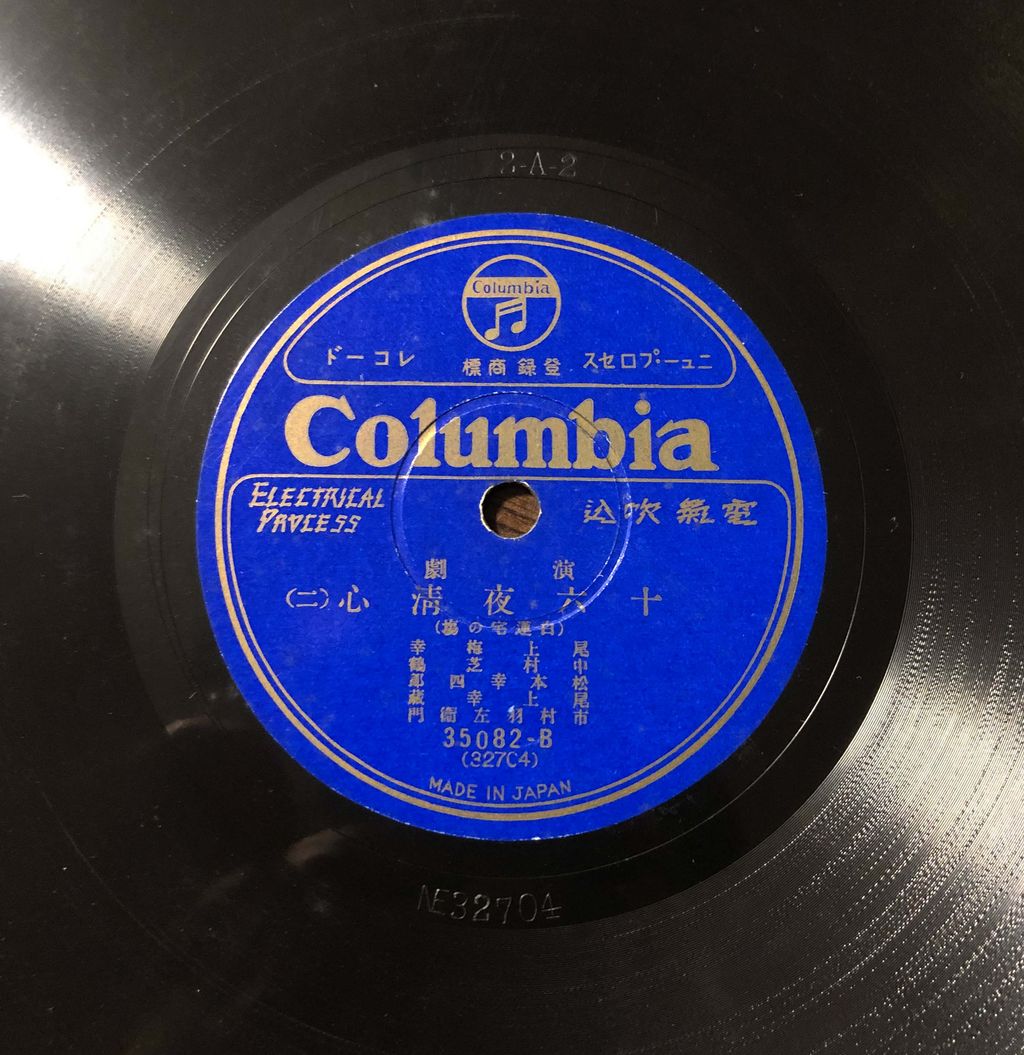

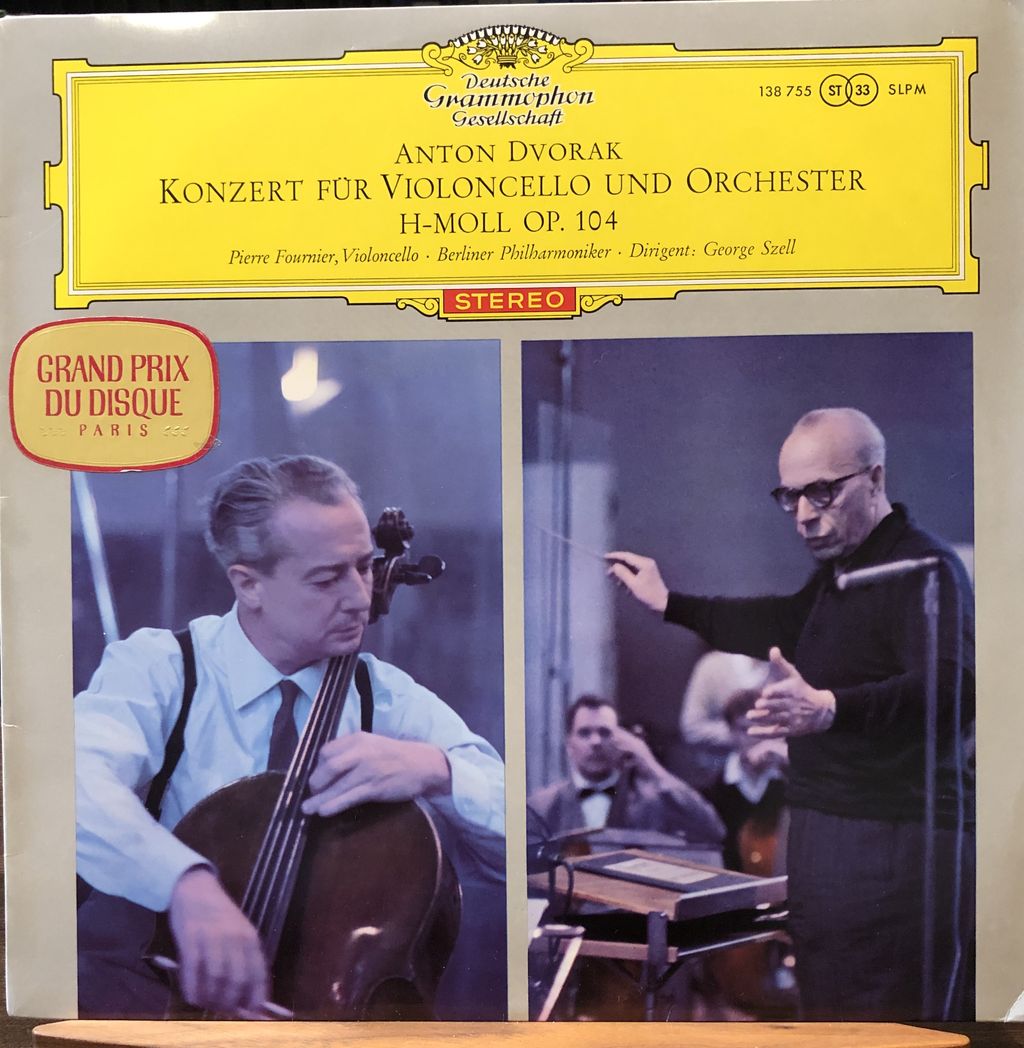

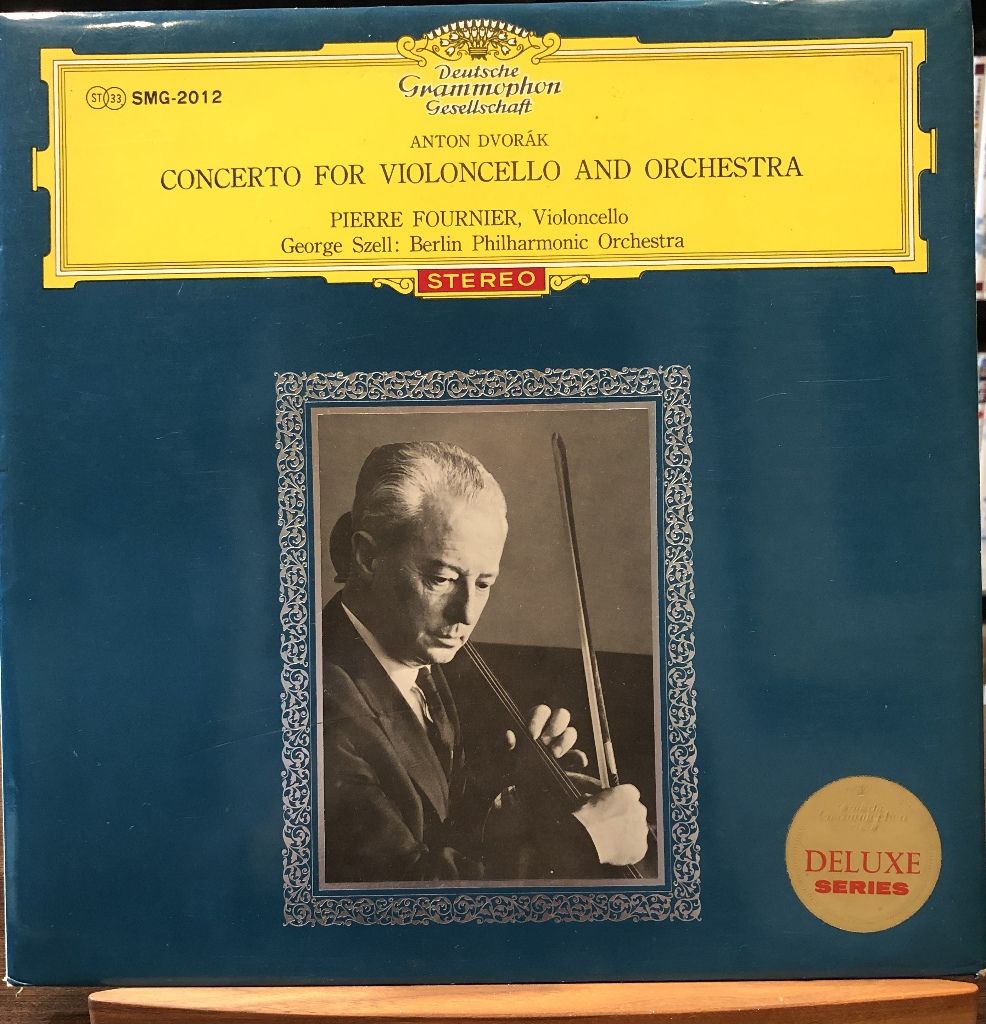

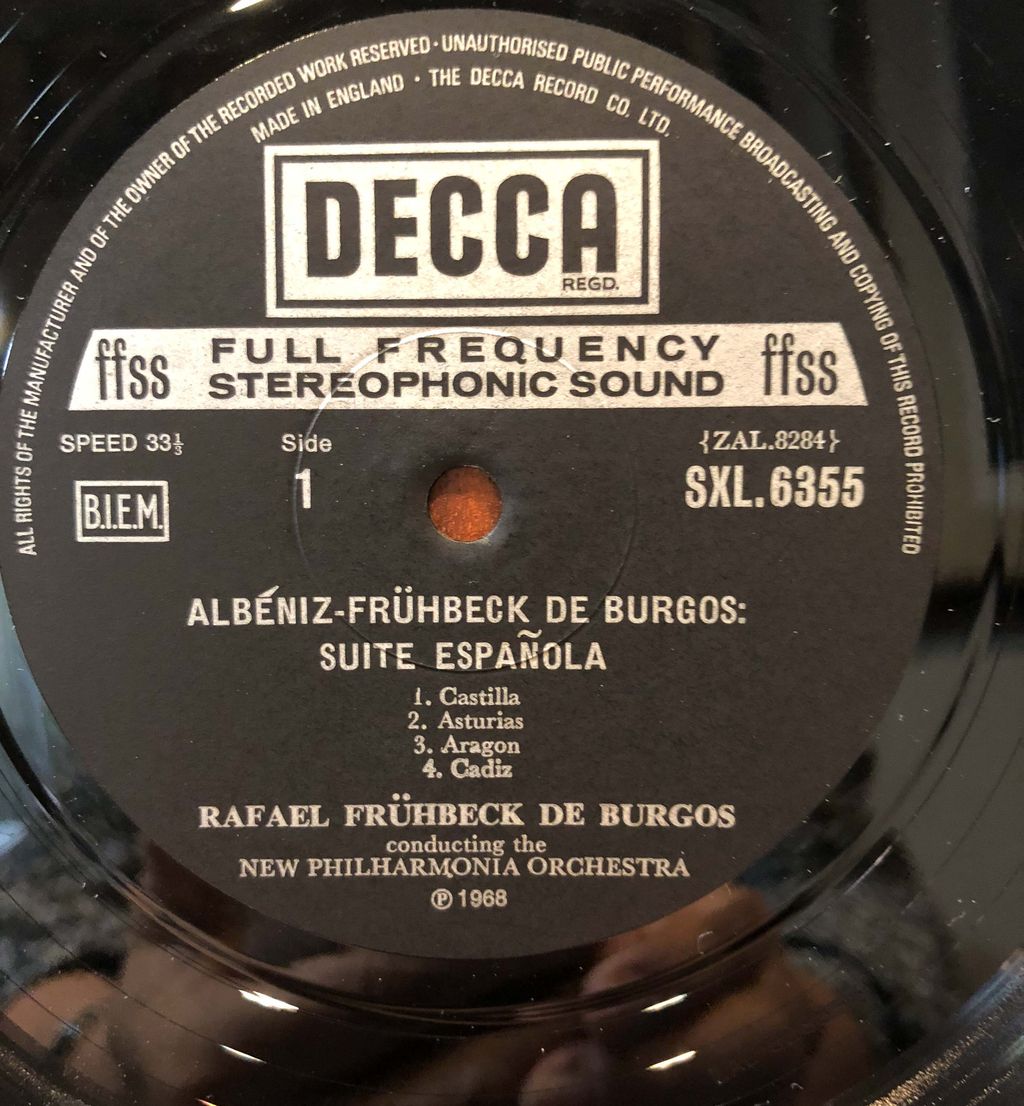

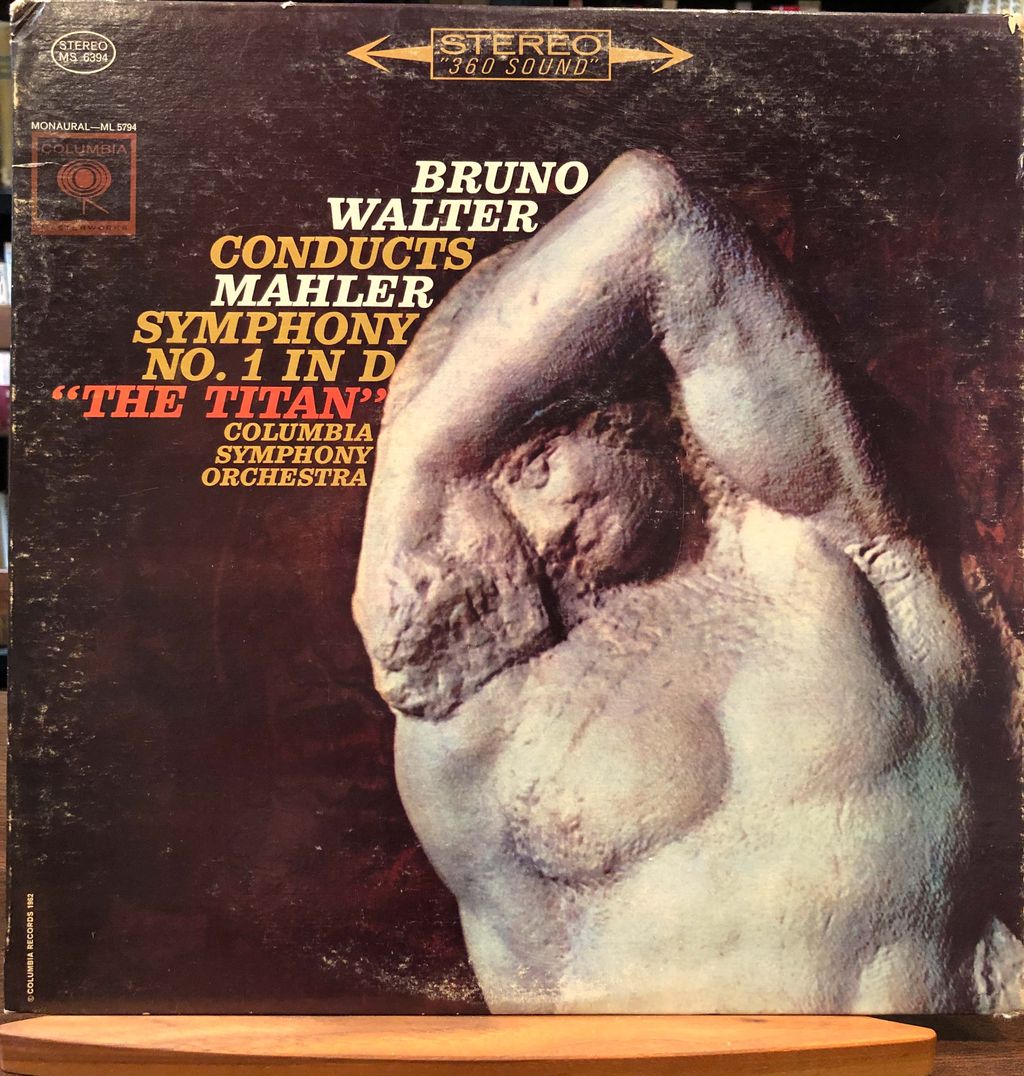

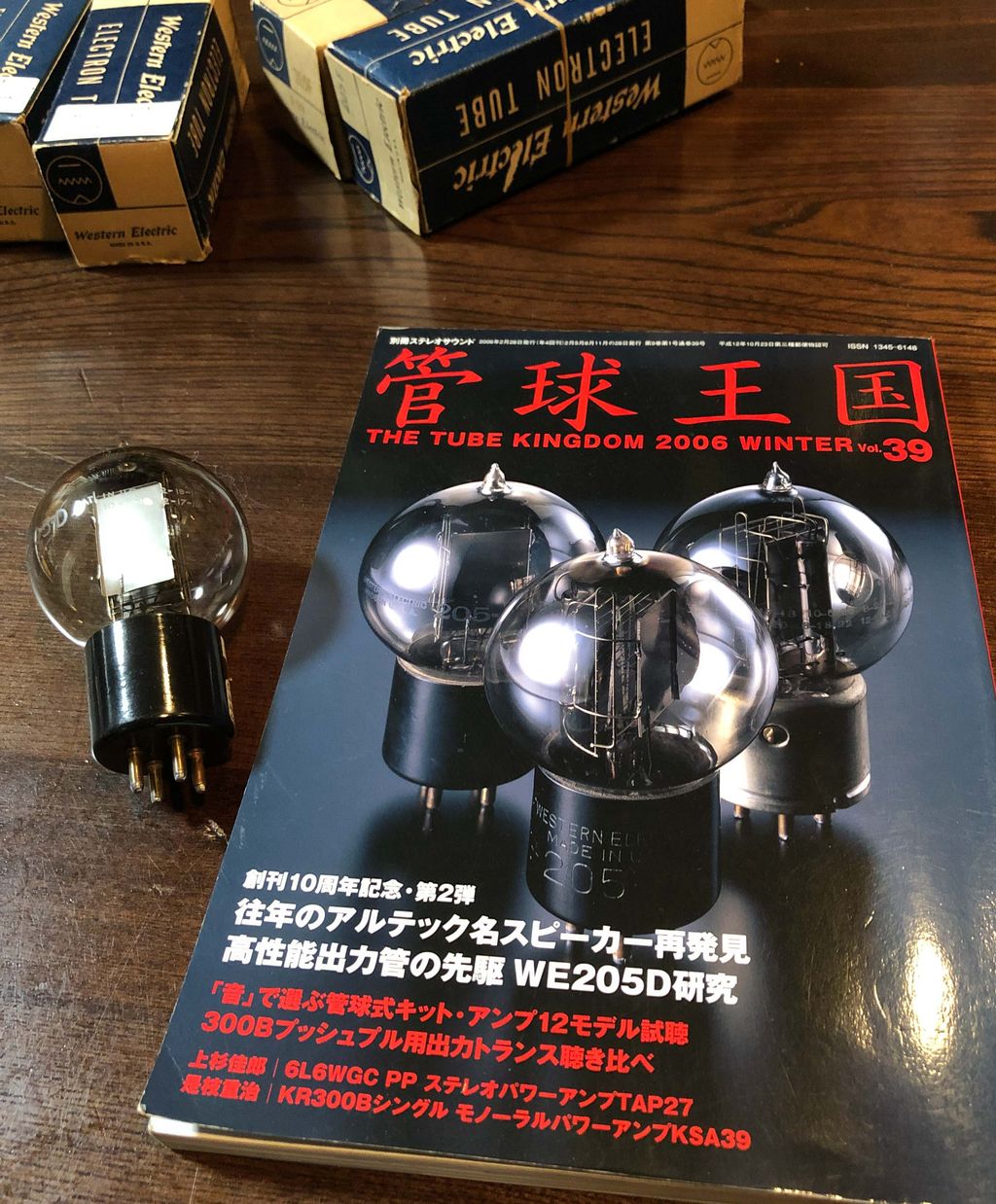

そのころ(今年の夏)は、ちょうどLINN のLPレコードプレーヤー、LP12をグレードアップしていて、内蔵イコライザー、urika2を導入したころ。このオーディオ装置で、マーラーの交響曲、特に、クレンペラー指揮のマーラー(1960年代録音)を英国コロンビア盤で夢中で聞いていた。あまりにレコード再生がいいので、つい、生(ライブ)のオケでマーラーやブルックナーを聴いて比較したくなっていたころ(だからこの夏は近くの墨田トリフォニーホールでやっていたブルックナーやマーラーの演奏会によく出かけた)。オーディオでは、オケの1stバイオリンの高域がffのときにどうしても歪みがち。この点がグレードアップでどんどん改善していったので、生ははたしてどうなのだろう、と思っていた。

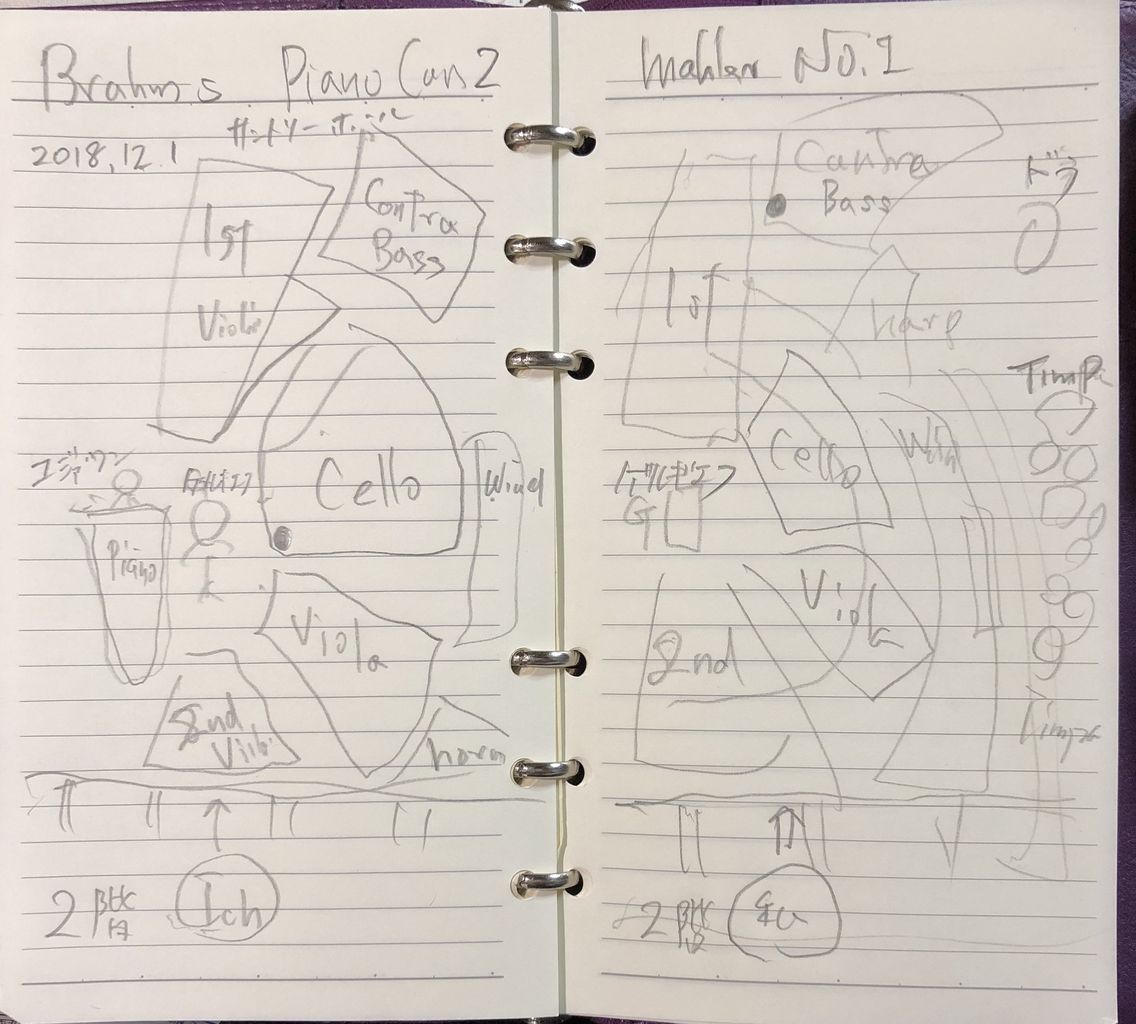

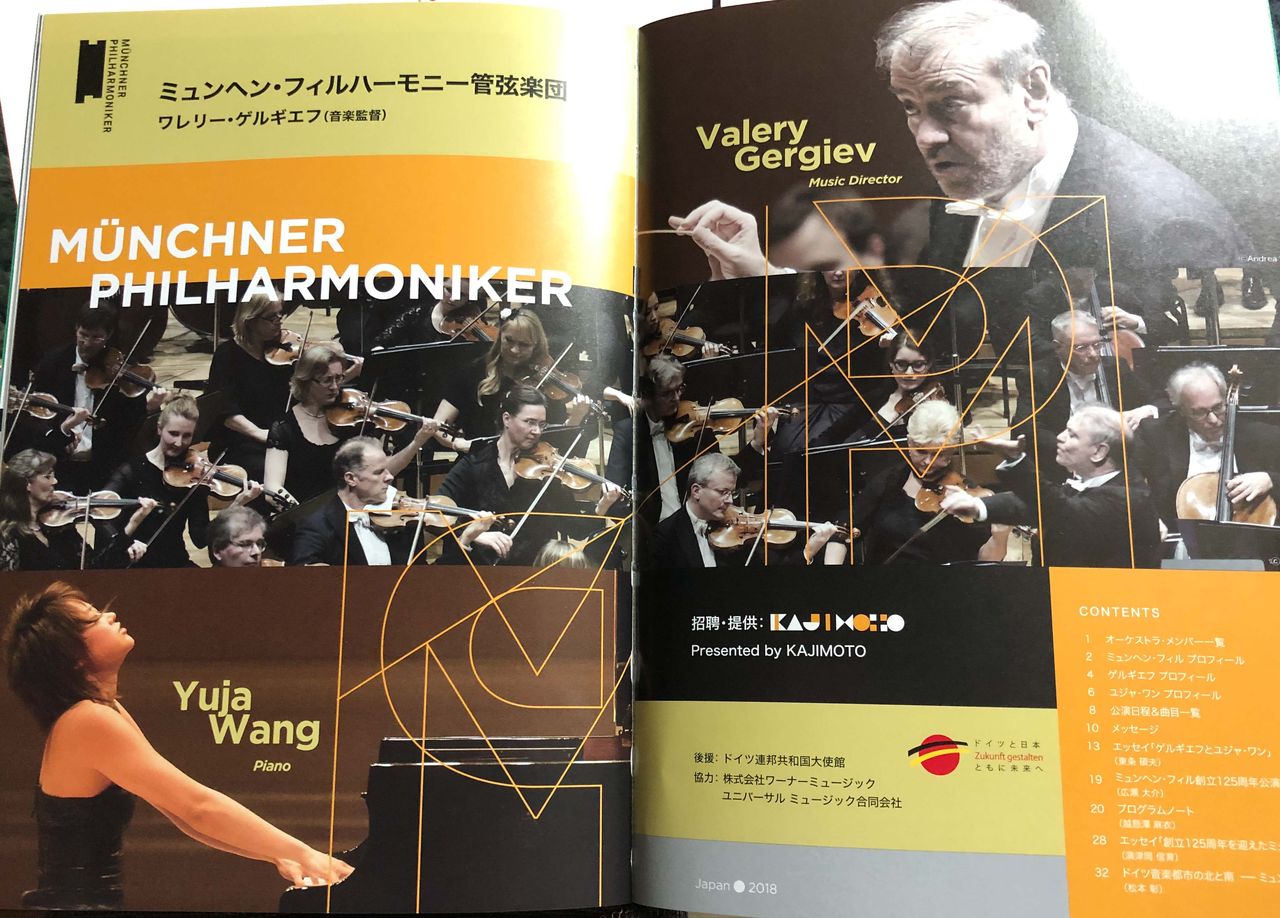

ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団/ワレリー・ゲルギエフ(指揮)

2018年12月1日(土)18:00開演

サントリーホール 大ホール(東京都)

【プログラムB】

ブラームス: ピアノ協奏曲第2番 変ロ長調 op.83 ピアノ:ユジャ・ワン

マーラー: 交響曲第1番 ニ長調「巨人」

さて今日聞く、ミュンヘン・フィルは、クナッパーツブッシュ指揮の名演盤(ブルックナー8番)や、チェリビダッケ指揮のやはりブルックナー八番(LPレコードでも、DVDでも観れる。ティンパニストの故ペーター・ザードロとチェリビダッケの掛け合いは(変な比較だが)ものすごいスリリングだった)で大ファンになっており、一度は生で聞いてみたい、と(そのときの私は)思ったのだろう。だから、半年前にこのチケットを早々と購入したのだと思う。

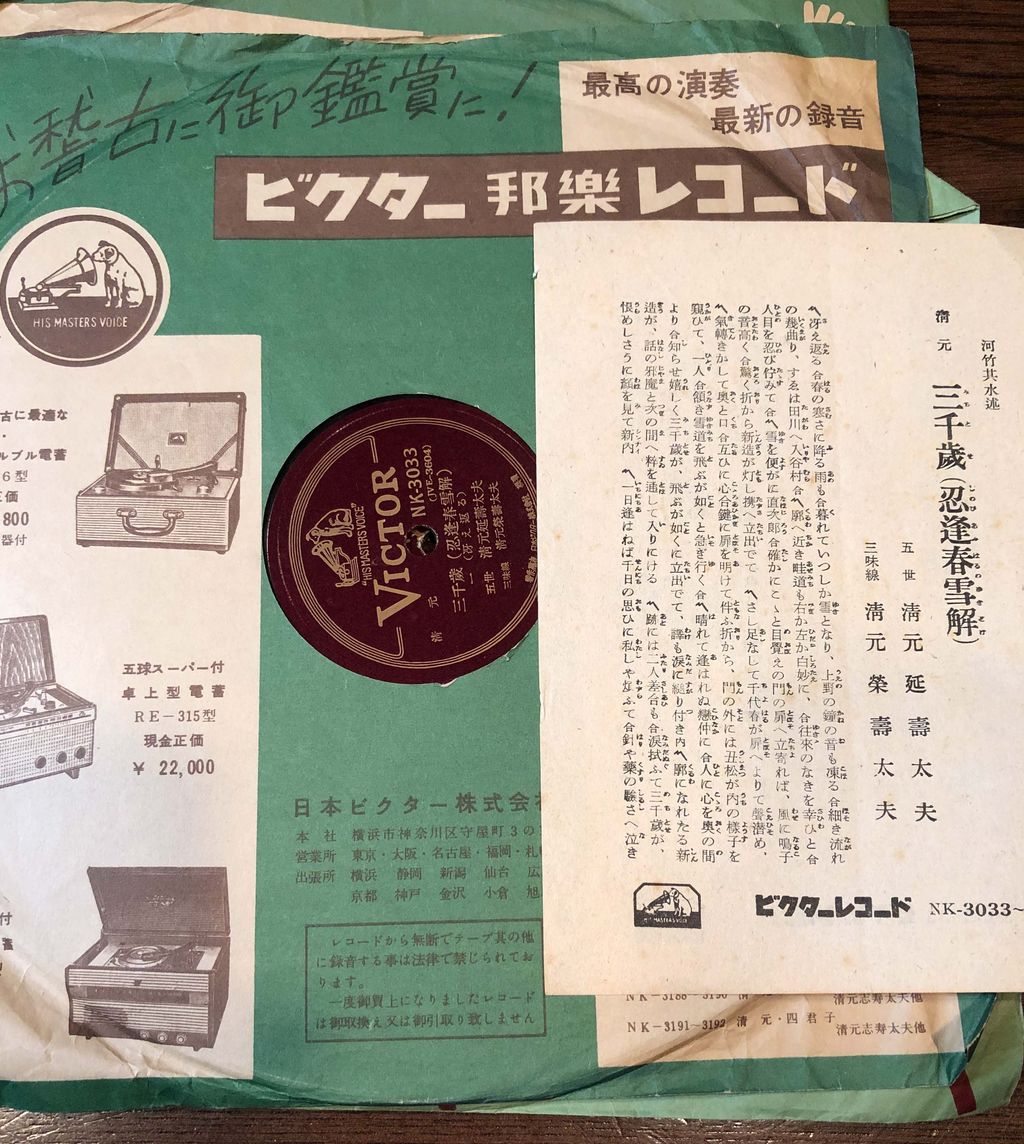

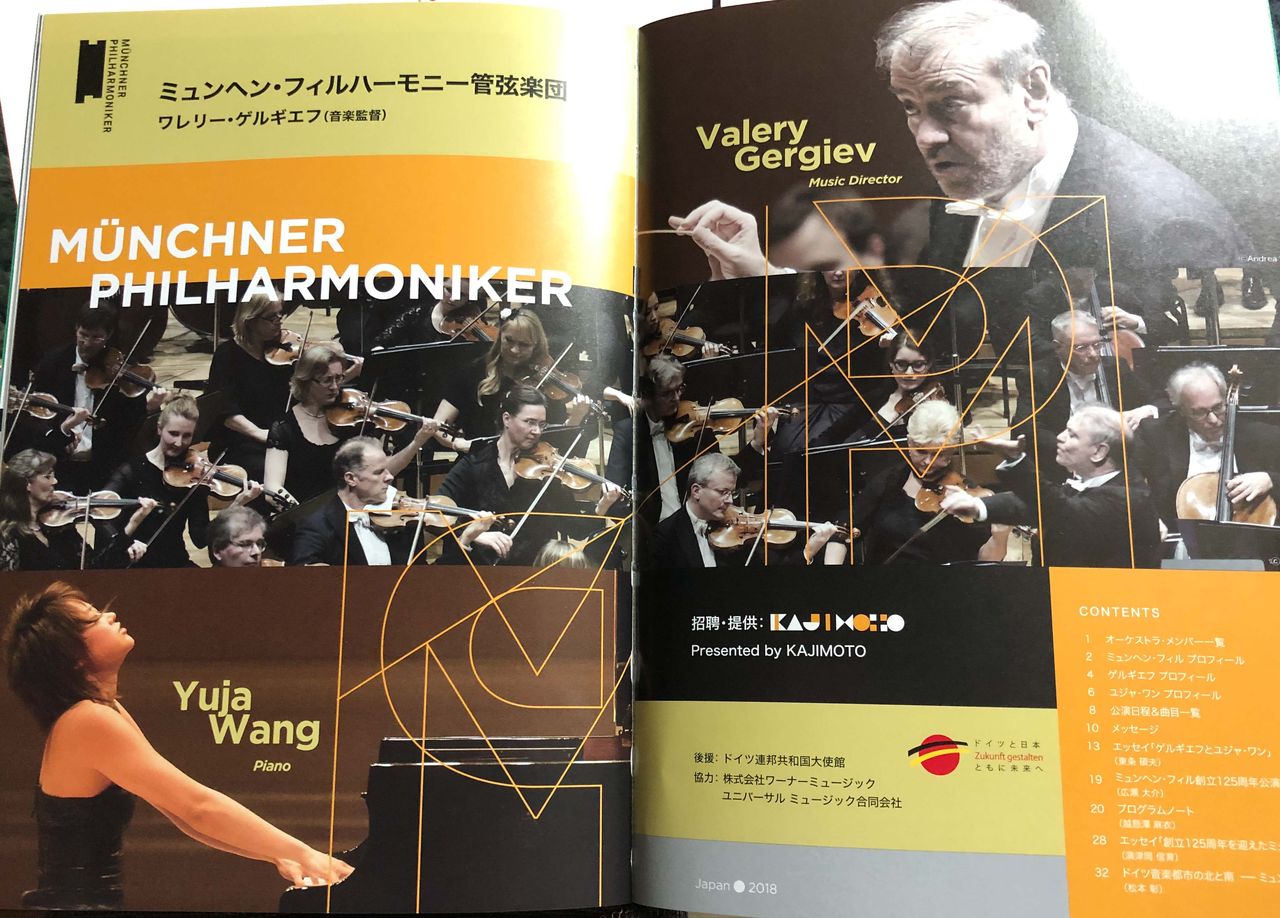

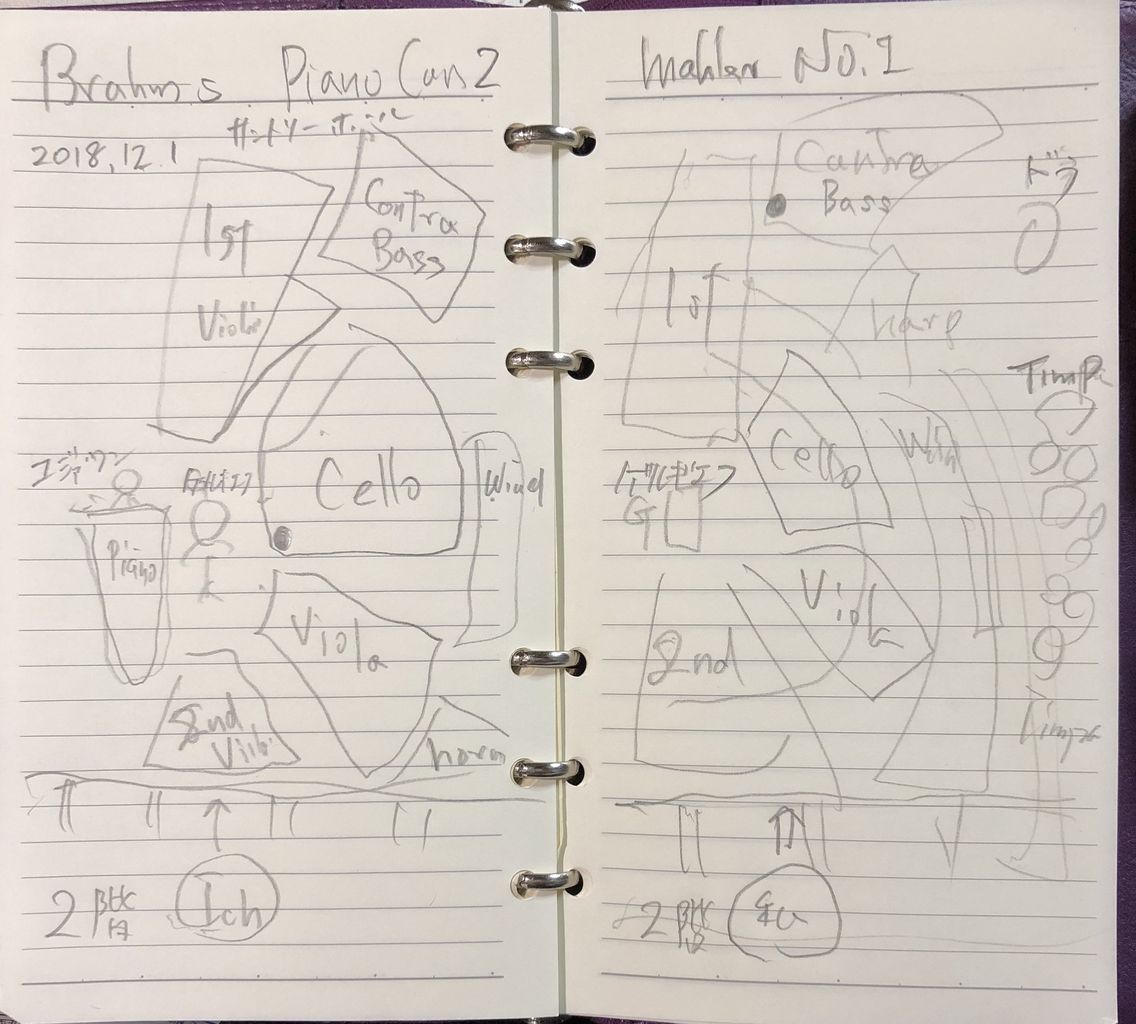

今日の私の席は、上手二階。オケを真横から見下ろす位置。私の席からみると舞台は以下のように見えている。

左 ピアノ協奏曲の時のオケ配置 右 マーラーのときのオケ配置

弦のパートはだから、すべて、ちゃんと分離して聞こえたのは楽しかった。

ゲルギエフのマーラー第一番「巨人」はどうもいただけなかった。ブラームスのピアノ協奏曲2番のときから、1stバイオリン群が強音になると、なにか響きが混濁する。ちょうどオーディオ装置が調子悪いときに高域が濁るのに類似している。(このサントリーホールでは、昨年、サイモン・ラトル指揮ベルリン・フィルでベートーベンの交響曲6番を聞いた。そのときはどんなにfffになっても音が澄み切って空間をきれいに上昇して消えていくすばらしい音、響きだった。だからこのホールはとても信頼している。)

ゲルギエフのマーラーは力感的ではあるが、陰影に乏しい、マーラーのはかない繊細なニュアンスが表現されていない、という感じ。響きは混濁しているし、特に最終楽章はもうやかましい限りで辛かった。(なんでこんな演奏会を買ってしまったのだろう、とも思った。)

■今日のミュンヘン・フィルで惚れた点

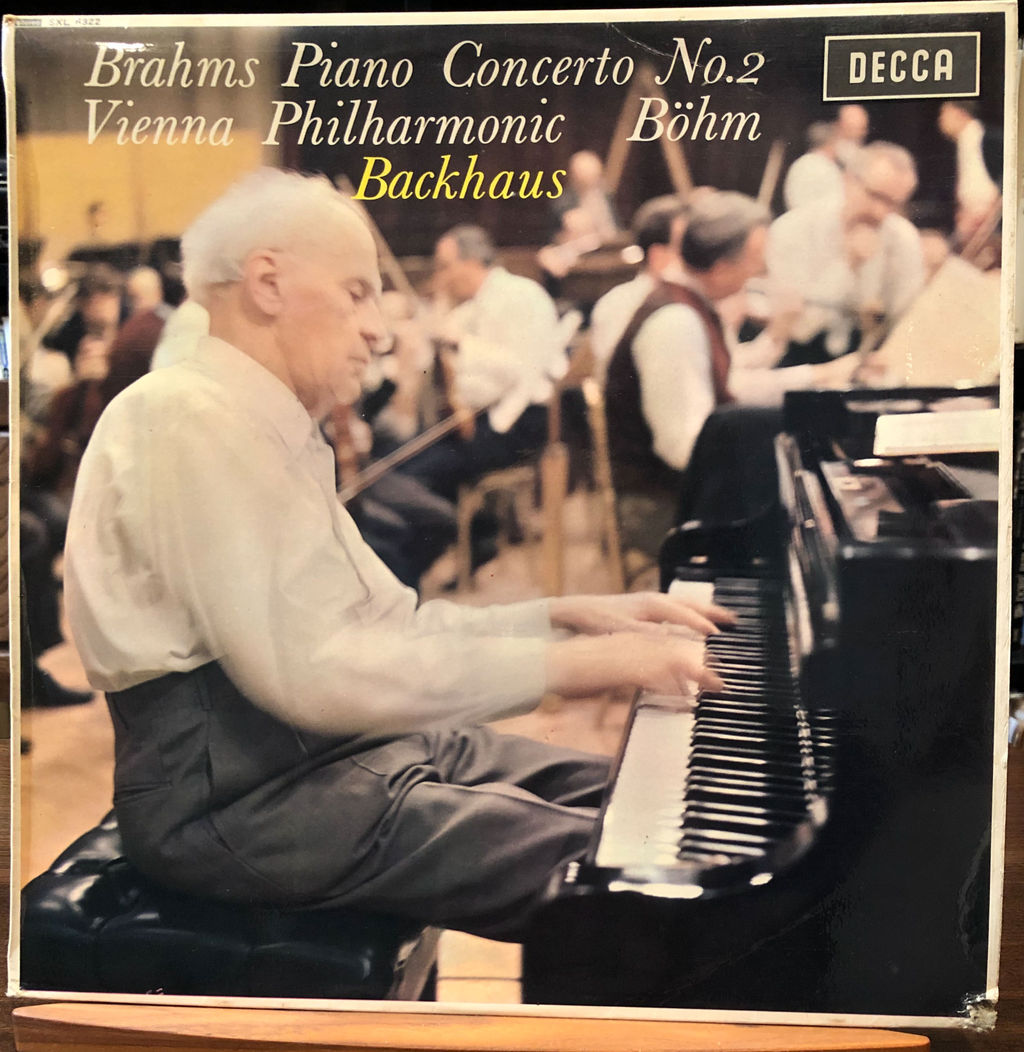

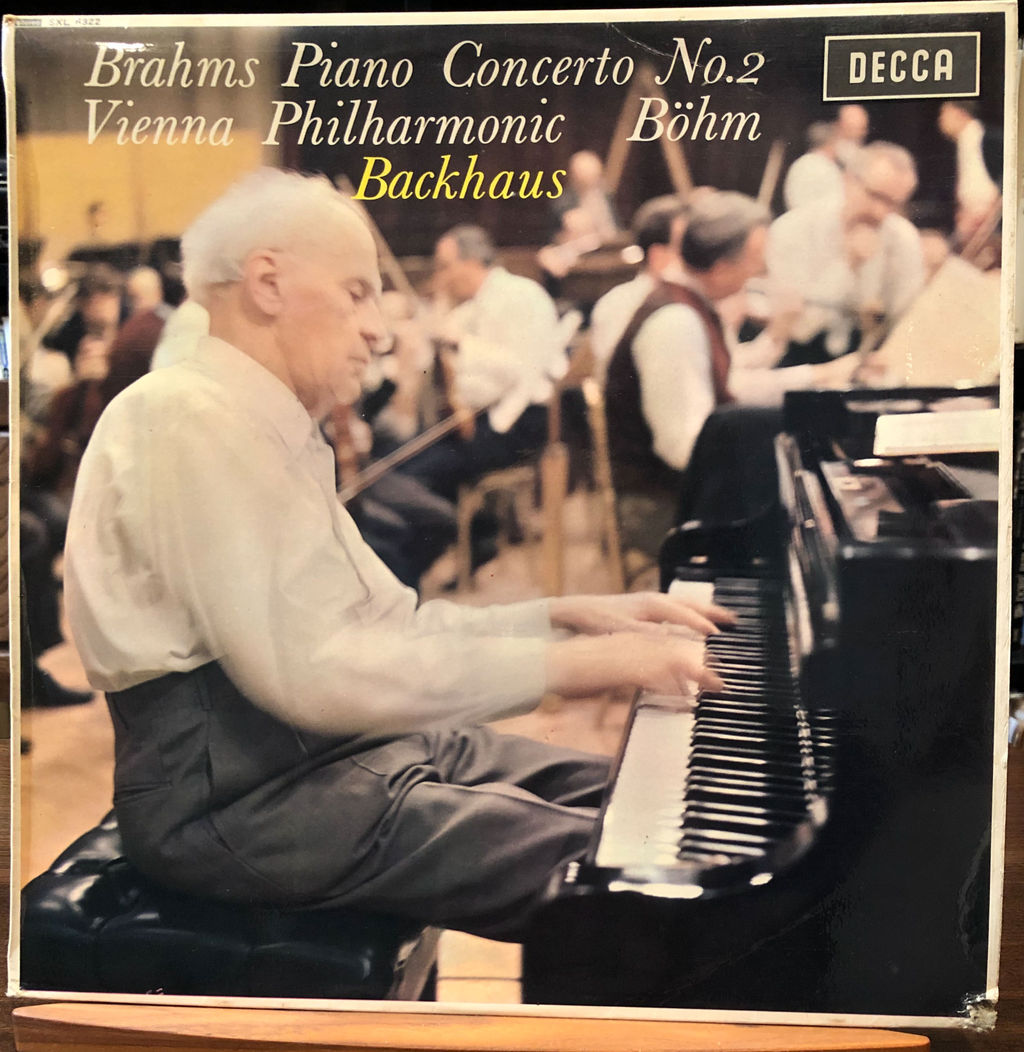

もちろん、美しくて陶酔した場面もあった。ブラームスのピアノ協奏曲の三楽章はチェロ独奏が聞きどころだが、この首席チェロ奏者(ミヒャエル・ヘル?)の演奏はもうとんでもないほど美しいチェロで(私の愛聴盤であるバックハウスp=ベーム指揮・ウィーンフィルの演奏では、首席チェロ奏者のブラベックが演奏している)それに匹敵するほどの美しさだった。

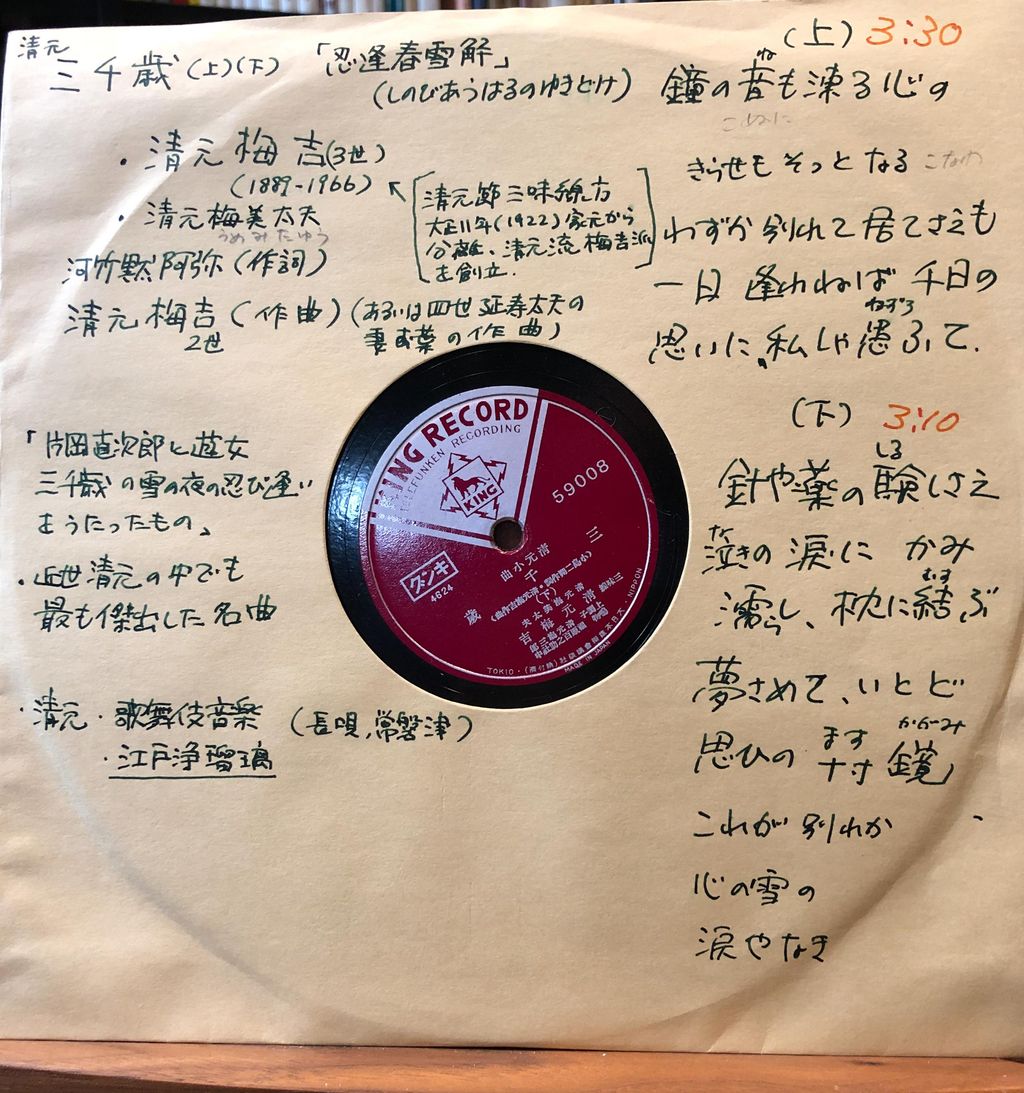

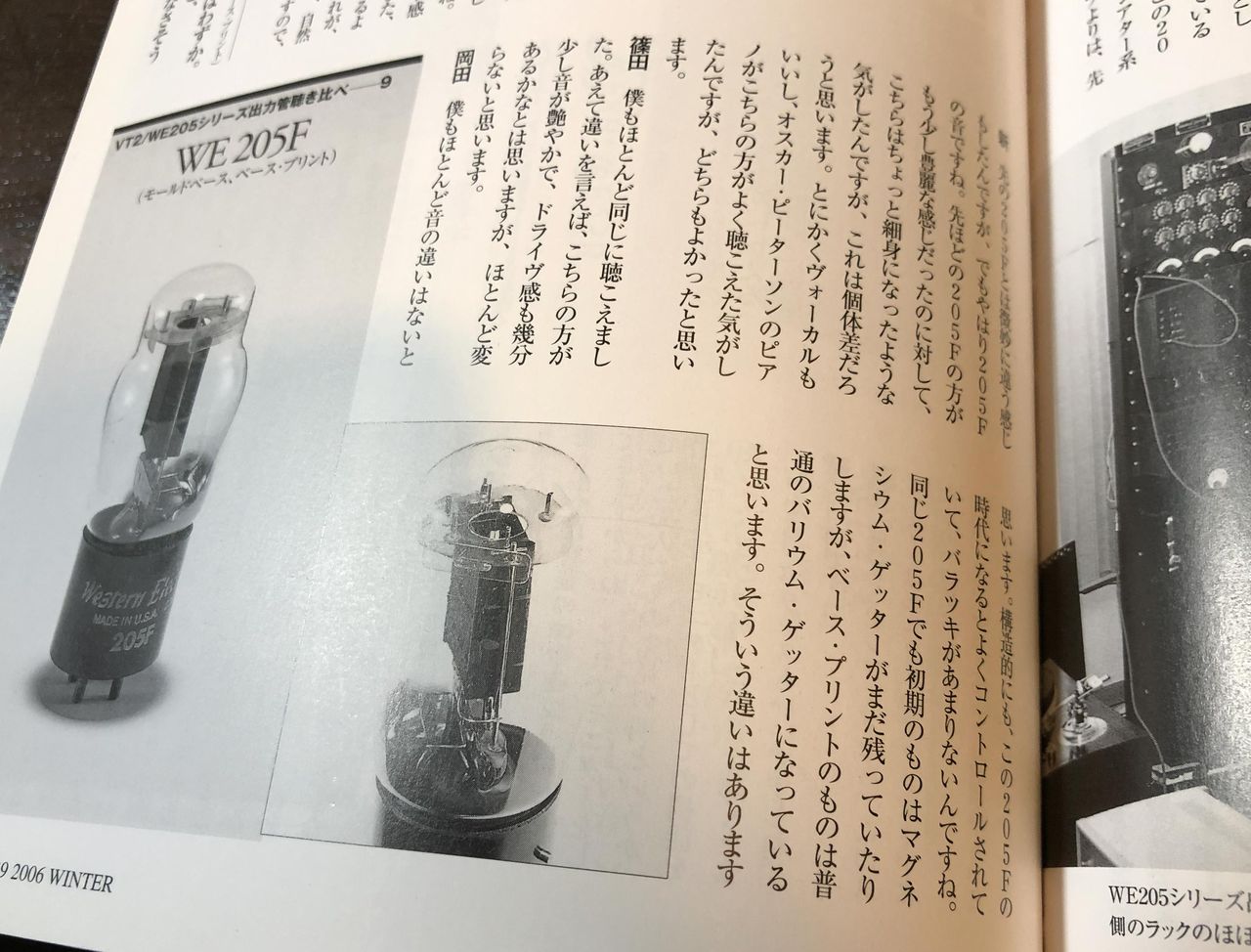

また、マーラーの三楽章、荘厳に威厳をもって、の冒頭は

![\relative c { \clef bass \numericTimeSignature \time 4/4 \key d \minor d4\p(^\markup{\center-align \smaller (Cb.)} e f8 e d4) \breathe | d4( e f8 e d4) \breathe | f( g a2) \breathe | f4( g a2) \breathe | a8.([ bes16 a8 g] f e d4) \breathe | a'8.([ bes16 a8 g] f e d4) \breathe | a'( a, d2) \breathe | a'4( a, d2) }](https://upload.wikimedia.org/score/9/z/9z1ss0e2sgxo3skglpixl4r87df18k5/9z1ss0e2.png)

と、コントラバスが弾くのだが、このミュンヘンフィルのコントラバス首席(Stawomir Grenda?)は、あまりに上手すぎて、とてもコンバスが弾いているとはおもえないほど、正確な音程で美しすぎた。通常は、この箇所はちょっとコントラバスの音程のおかげで、ちょっとユーモラスな感じになるものだが、こんなに見事なコントラバスは聞いたことがない、と思ったほどだ。(ジャズのベイシスト、レイ・ブラウンやスコット・ラファロ、ペデルセンなども含めて。)

それと、ブラームスとマーラーともだが、2ndバイオリンとヴィオラの中声部のなんと美しい響き(特にpやppのとき)なことか。透明とか澄んでいるというのとは逆に深みのある味のある音だ。ピチカートの響きの美しさなどは(さすがサントリーホールの音響)痺れる。あとは、首席フルート(コフラー)、首席オーボエ(Ulrich Becker)の美しさが特に印象的だった。そういう意味ではミュンヘン・フィルのよさの片鱗は窺えたように思う。

さて、そんなわけで、私のここのところしばらくのテーマ、

ライブ=対=オーディオ

どちらがいいのか(あまりに素朴な問題設定か(笑))

は、今日は明らかにオーディオ鑑賞のほうに軍配が上がった。

それと、大オーケストラの弦高域のffのTUTTIでの歪み、混濁感(もうurika2にしてほぼ解決したように思えているが)。これはオーディオにおける歪みの問題もさることながら、生のオリジナルの音でもすでに混濁して感じられることがある、ということが分かった。聞く座席の位置の問題なども絡むのか。いずれにしても新たに発見したような気がした。

まあ、オーディオのレコードは、何万という演奏のうちから選び抜かれた超名演を毎回聞くわけだし、また適正位置のマイクポジションだろう。ライブでは、おなじサントリーホールでも、ラトル=ベルリン・フィルのときのように、一階正面10列目、と今回のゲルギエフ=ミュンヘン・フィルの2階真横では、そもそも音と響きの条件が違いすぎるのかもしれない。。

■帰宅して、LPレコードでブラームスとミュンヘン・フィルを聴く

そんなわけで、帰宅すると、無性にレコードが聴きたくなった。

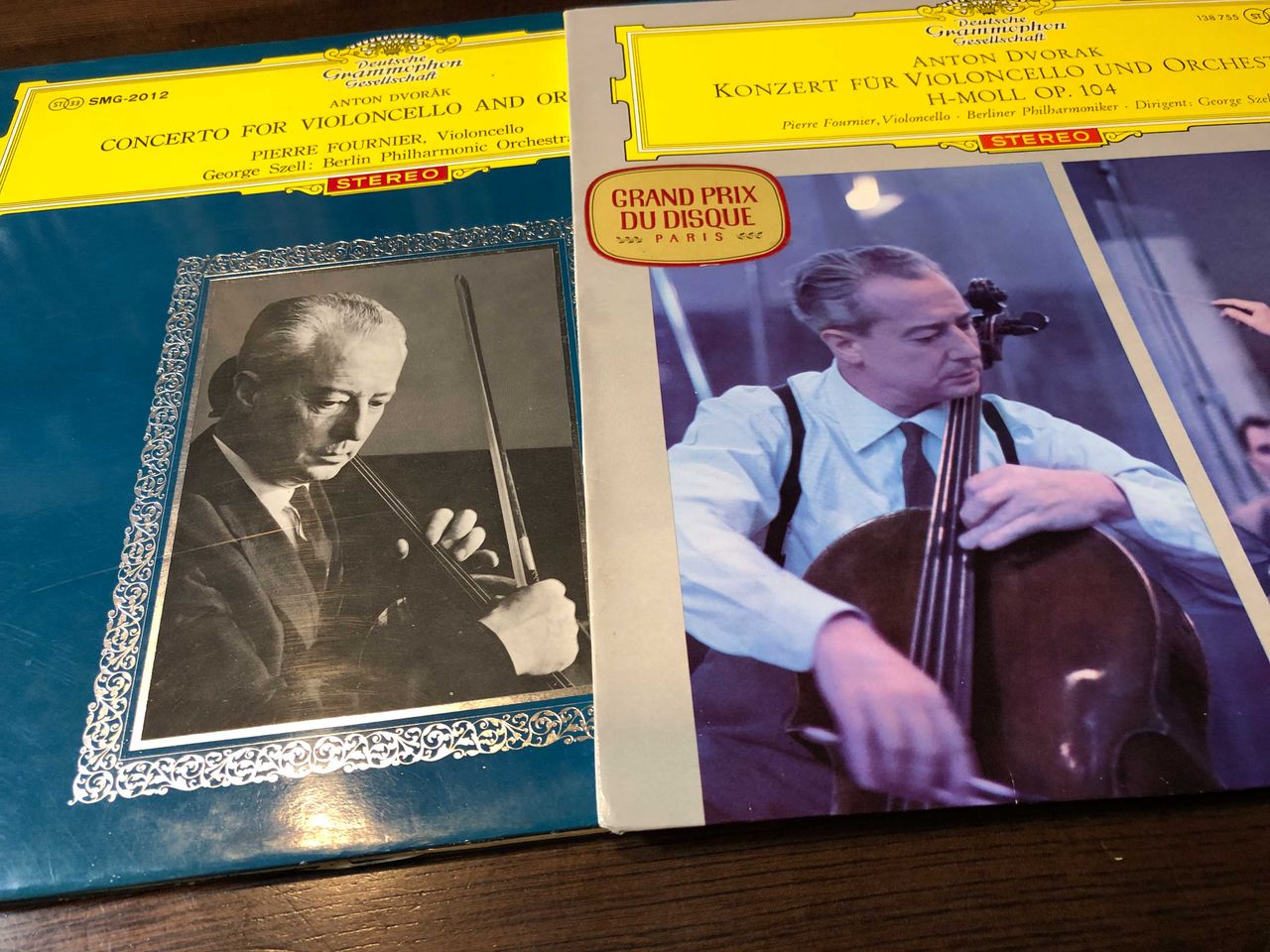

まずはブラームスのピアノ協奏曲第二番。ベーム指揮・バックハウスの超名盤。三楽章。冒頭からチェロの独奏が朗々と響く。かなり経ってようやくピアノが登場する。チェロ独奏はウイーンフィルの首席チェロ奏者ブラベック。(このレコードジャケットにもわざわざブラベックの名が特記されている)

次には、チェリビダッケ指揮のミュンヘン・フィル(1990年東京ライブ)のブルックナー8番。これも決定的名盤(ただし通常の8番の演奏と比べるとテンポは異様にゆっくりである)。4楽章。ザードロのティンパニーが聞ける。

ついでに、マーラーの交響曲第一番「巨人」。

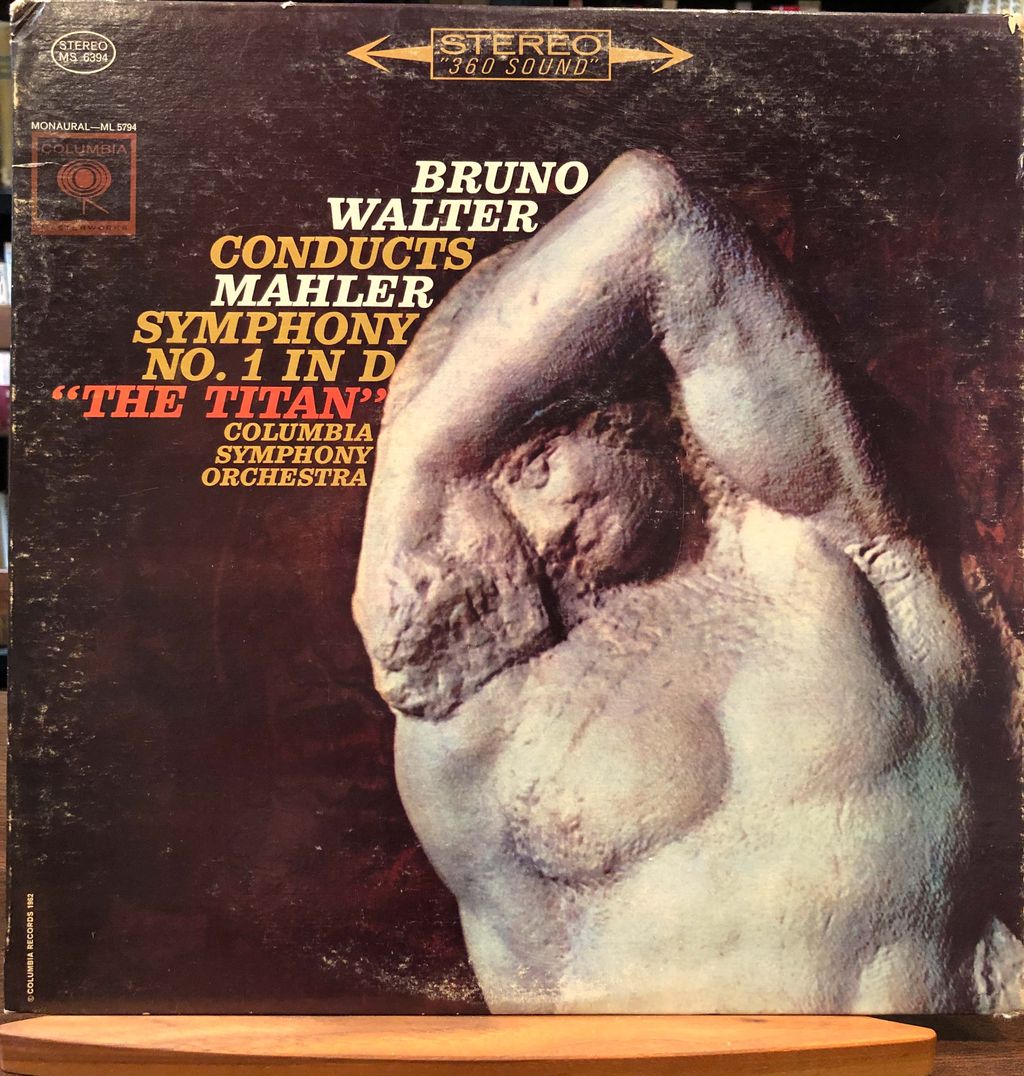

これはワルター指揮コロンビア交響楽団。やはり超名盤。一楽章での、pppからfffに至る持続力、緊張感の凄さは類を見ない。ここでは、三楽章の冒頭、コントラバスのソロの箇所を聞いてみる。

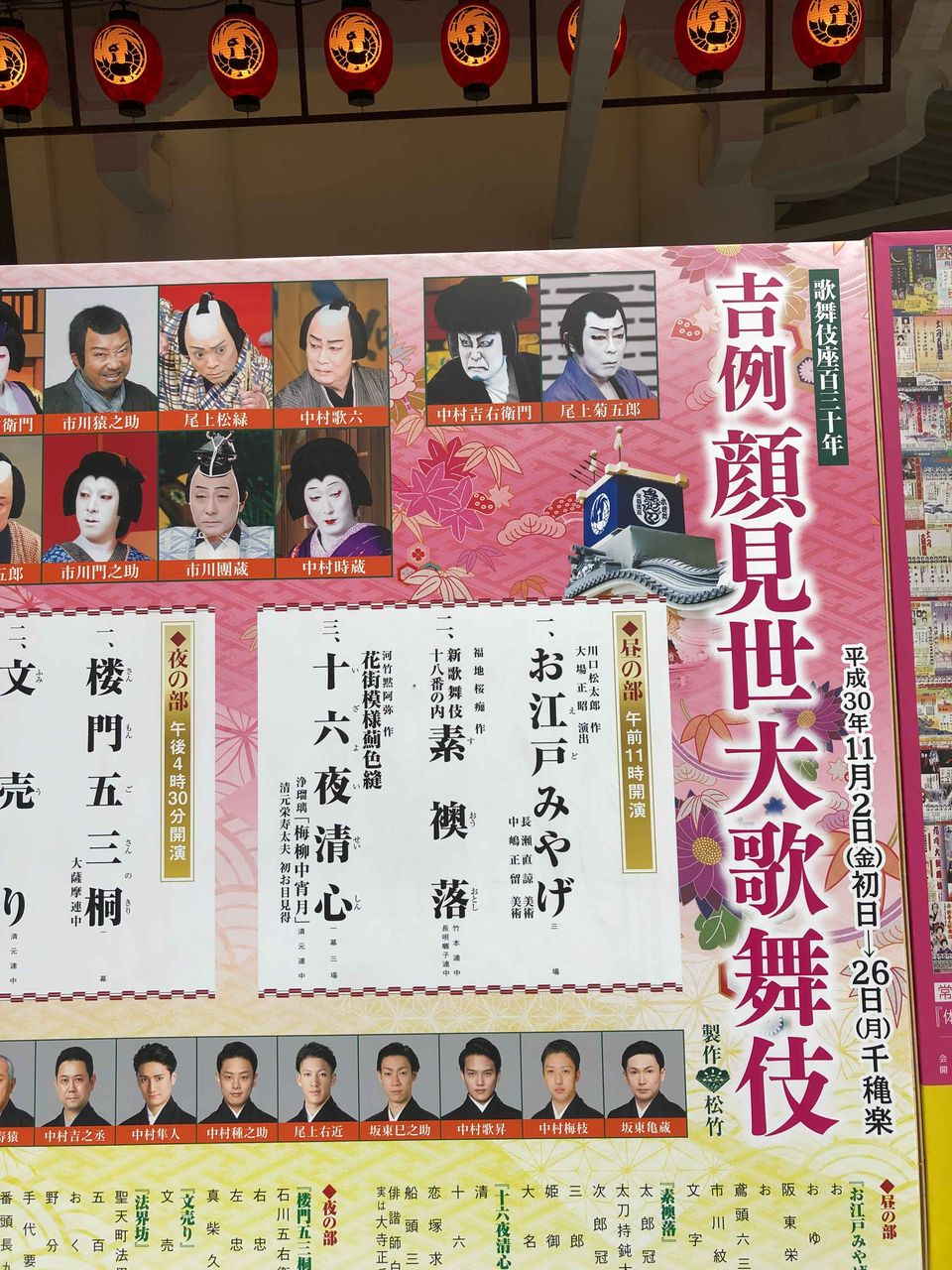

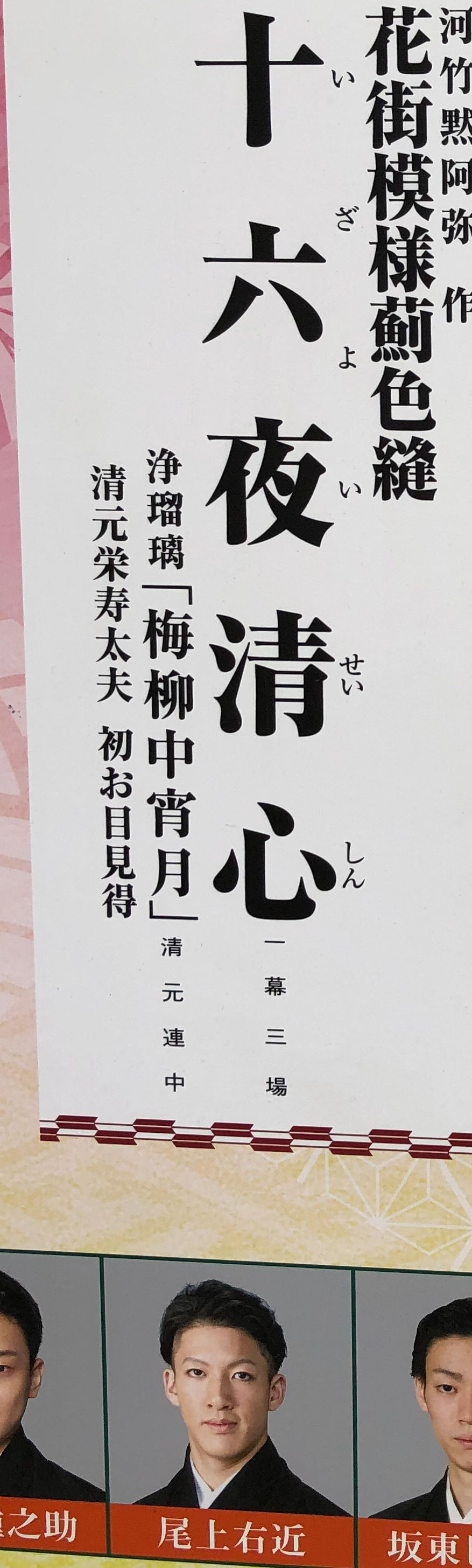

右近として歌舞伎役者を務めながら、清元の浄瑠璃をうたう栄寿太夫になった。まるで野球の大谷翔平の二刀流のようなもの。その右近が栄寿太夫として、今回この歌舞伎座で、舞台上出語りで初登場するのだから、視線はどうしても役者よりも清元連中に行ってしまう。

右近として歌舞伎役者を務めながら、清元の浄瑠璃をうたう栄寿太夫になった。まるで野球の大谷翔平の二刀流のようなもの。その右近が栄寿太夫として、今回この歌舞伎座で、舞台上出語りで初登場するのだから、視線はどうしても役者よりも清元連中に行ってしまう。